I knew

第二幕:煙草は嘘の香り

今週は嫌になるくらい働いた。方々に取材に行って、それを原稿にまとめ上げた物を誤字脱字がないか、校閲してもらうまでの間に、また別の取材で地方に飛ぶ。戻って来たら、ミスを指摘された原稿の直しに入り、同時進行で他の仕事をやる。そんなことを延々とやっていたら脳みそが混乱してきて、また小さなミスを発見され――以下エンドレス。

二年前、夢だった某大手の出版社に採用され、入社した。その頃は先輩方の取材に同行し、アシスタントのようなことをさせられていた。アシスタントとは名ばかりの、ただの雑用だけど。あの時も忙しすぎて、早く一人前の編集者になりたいと思ったものだけど、ある程度仕事を任せられるようになったらなったで、このありさまだ。

今はとある若手の新人作家を担当していた。彼の描くストーリーに関係する物や場所の取材に同行したりもする。でもそれだけが仕事じゃない。

企画構成、取材アポ入れ、取材、記事の編集、クリエイターへの依頼、制作物のチェック、校正、進行管理、予算の配分などなど、上げればキリがないくらいだ。新人の作家でもこんな感じなのだから、ベテランの人気作家さんや、漫画家さんを担当している先輩方はもっともっと大変だ。

常に寝不足といった顔だし、ちゃんとお風呂に入ってますか?と聞きたくなるくらい匂う人も地味にいたりする。聞けないけど。

そんなハードな仕事をしているせいか、わたしの周りの人達は、だいたいがお一人様で、わたしもその道を寸分たがわず歩んで行くんだろうと思っていた。去年までは。

「じゃあ、取材した分はまとめて後でお送りしますね」

「あー頼むね~」

新人作家様は大欠伸をしながら、東京駅前に並ぶタクシーに乗って帰って行った。そこで大きな息を吐き出す。

「ったく…殆ど寝てて何が取材よ…全部わたしに丸投げなんだから…」

呑気な作家にイライラさせられた今回の取材と言う名の出張。一泊だけで済んで本当に良かったと心底思う。あんな何もしない人とずっと一緒にいたら、こっちが疲れてしまう。だから早く終わるよう、わたしが必死に予定時間内に取材をして、結果この時間に東京へ帰ってこれたのだ。

「午後六時前…こんな早い時間に終わったのいつ以来だっけ…」

二週間?いや、一カ月ぶり?と首を傾げつつ、すぐにバッグからケータイを取り出した。今日は直帰していいと言われてるため、彼氏にもそう伝えてある。今度こそ約束を守れて良かったと胸を撫でおろす。

この忙しい仕事のせいで、恋人すら出来ないで行き遅れるんだろうと覚悟をした二十一歳の誕生日。わたしは取材先で運命の出逢いを果たした。

名前は灰谷竜胆くん。一年くらい前に先輩が担当した「六本木の夜を彩るクラブ」特集の取材に行った先で彼と知り合った。

竜ちゃんとお兄さんの蘭ちゃんが経営するクラブは、六本木でも一番の人気を誇る店で、先輩が何度か交渉してやっと取材を受けてもらったらしい。その取材にわたしがアシスタントとして同行することになった。

最初にあの兄妹を見た時は、あまりにイケメンすぎるせいで、先輩が「イケメンすぎるオーナーたち」に題材を変えようかなと言い出した時はちょっと焦ったけれど、そんなわけはなく。きちんと人気クラブ店の裏側だったり、週一で開催されてるイベントだったりの話を取材することが出来た。まあ、カメラマンは「素材がいいから人気出るよ~!」なんてノリノリで彼らを撮っていたけど、その言葉は現実となり、お店というよりもオーナー二人にスポットの大半が向けられた形だったらしい。

そして先輩はやはりオーナー兄弟に興味があったのか、仕事が早く終わったある日、客としてあのクラブに行ってみないかと誘ってきた。

わたしもクラブは初めてで、話を聞いていると楽しそうと思っていたこともあり、二つ返事で承諾し、ノリノリで彼らのクラブへ遊びに行った。わたしは当然クラブ初心者だったから踊ったりはしなかったけど、美味しいお酒を飲んで、結構なほろ酔いで初めてのクラブを楽しんでいた。刺激的で斬新な曲と、美味しいお酒。これはハマってしまうかも…なんて先輩と話していた時だった。隣の席で酔っ払い同士がケンカを始めてしまい、わたしや先輩も巻き込まれてしまったのは予定外。

テーブルはひっくり返され、倒れたグラスの破片で足を切ったり、お酒をかけられたり、かなり悲惨なことになって泣きそうになった。

"やっぱり夜の六本木は怖いところだ"

少し前の感動が霞んで、改めてそう思っていた時だった。ケンカをしてる男の人達のところへ颯爽と現れ、あっという間にケンカを収めてくれたのが、オーナーの竜ちゃんだった。

きっちりケンカを止め、速やかに二人を追い返すと、被害に巻き込まれた人たちに丁寧に謝罪して回り、今日の分は全てタダでいいと言ってくれた。ビックリしたけど、何てスマートな人なんだろうと感動していると、お酒に濡れて悲惨なことになっていたわたしに、彼が気づいた。

――大丈夫?ケガしてるし手当してあげる。

そう言ってわたしと先輩を裏の個室に案内してくれて、きちんと手当てをしてくれただけじゃなく、クリーニング代まで支払ってくれた。もちろん、そこまでしてもらうわけには、と断ったけど、「せっかくうちの店に来てくれたのに嫌な思い出として残して欲しくない」と言われては、厚意を受けざるを得なかった。

――〇〇出版の人だっけ。

竜ちゃんはわたし達のことを覚えててくれたらしい。帰り際「また来てね」と笑顔でお見送りしてくれて、個別にプライベートの名刺までくれたので、わたしも慌てて、今度こそ名刺を渡し――取材の時はアシスタントだから名刺交換はしなかった――連絡先を交換する形になった。

一週間後、最初に連絡をくれたのは竜ちゃんだった。

――連絡くれると思ったのに。

なんて言われた時はドキっとした。それからご飯に誘われるようになって何度か食事をした。わたしは当時も相変わらずの忙しさで、竜ちゃんには月一くらいしか会えなかったけど、彼も忙しい合間に電話をくれたりして、仲は急速に深まった気がする。

ただ、ハッキリ言ってわたしは男の人と深く付き合ったことはなく、絶対にモテるであろう竜ちゃんが、何故わたしみたいな子を何度も食事に誘ってくれるんだろうと思ってた。

ただの気まぐれ。そう思い始めた頃だ。

竜ちゃんに「オレと付き合って欲しいんだけど」と告白をされたのは。

あれから一年――。お互いに忙しいながらも、会う時間を作っては今も関係を続けている。でも最近、わたしはちょっとだけ不安に思っていることがあった。

さっき新幹線の中から予定より少し早く着くかも、と彼に電話をした。その時、後ろでクラブ特有の重低音がかすかに聞こえてきたから、竜ちゃんは自分のお店にいたんだと思う。オーナーと言っても毎日行く必要はないらしいのに、わたしと会ってない時は頻繁にクラブへ顔を出してるみたいだ。

初めて彼のクラブへ行った時に一緒だった先輩が、そう教えてくれた。

因みにその先輩、ケーコさんはお兄さんの蘭ちゃん推しで、忙しい合間、せっせとクラブに通ってる。

――何かさー。この前行ったら竜胆くんに派手な女がベッタリくっついてたのよね。私に気づいて、すぐに離れてたけど、あの慌てぶりはちょっと怪しいかもよ?

何度かそんな話を聞かされ、浮気されてんじゃない?なんて脅してくるから、最初はまさかと笑ってたわたしも、最近は何となくそうなんじゃないかなと思い始めた。

時々竜ちゃんからは女物の香水や、煙草の匂いがすることもあるからだ。竜ちゃんも、お兄さんの蘭ちゃんも葉巻を愛煙してるから煙草は吸わない。

ただ蘭ちゃんも竜ちゃんもオーナーの傍ら、昔から天竺というチームに所属しているようで――最初に聞いた時はビックリしたけど――そのメンバーと遊んで帰ってくると煙草の匂いをつけてくることもある。だけど、そういう時は女物の香水なんてしないのだ。

きっとわたしの知らない竜ちゃんの時間があるんだ、とその頃から思うようになっていた。

(やっぱり浮気…かなぁ…)

それならそれで仕方ない、とも思う。わたしも忙しいし、酷い時は一カ月も会えないことがある。竜ちゃんは物わかりのいい彼氏ではあるけど、やっぱり、それが続くと「寂しい」と言うようになった。それはわたしも同じだけど、仕事だし仕方がないと普段はなるべく考えないようにしてる。

(今度、蘭ちゃんにさり気なく聞いてみようかな…)

ふと、いつもわたしを可愛がってくれる竜ちゃんのお兄さんの顔を思い浮かべる。蘭ちゃんは「弟が初めて本気になった女」として、やたらと甘やかしてくれる変わったお兄ちゃんだった。彼ならもしかしたら、弟の不貞行為を知ってるのでは?と思った。

(でも…逆に知ってても言わなそう…そもそも蘭ちゃん自体が誠実な男ではないし…)

竜ちゃん以上に蘭ちゃんはモテる。だから連れてる女もしょっちゅう変わるので、わたしは覚えきれない。

あの兄にして弟あり、なんてことは…大いにありそうだ。

でも蘭ちゃんは言ってくれた。

――竜胆から女に告白したの、ちゃんが初めてだから。これってすげーことなんだよ。

あの言葉に舞い上がって信じてしまったけど、本当に竜ちゃんが本気なら浮気はしないはずだ。多分。いや、絶対しないはず。

最近はこんなことばかり考えて、ちょっとプライベートも疲れ気味かもしれない。

ハァ、と溜息を吐いて東京駅前をウロウロしていると、後ろからクラクションを鳴らされた。

「!こっち!」

その声に振り向くと、竜ちゃんの愛車であるベンツの四駆が視界に飛び込んできた。窓から顔を出した竜ちゃんが、笑顔で手を振っているのを見て、わたしも自然と笑顔になった。

アレコレ悶々と考えたところで、竜ちゃんの顔を見ると全てどうでも良くなってしまうんだから不思議だ。

この時のわたしは、初めてと言っていいほどの恋を守りたかっただけだったんだと思う。

「お帰り~」

助手席に乗り込むと、竜ちゃんが身を乗り出してわたしの頬へちゅっとキスをしてくれた。恥ずかしいよと言って離れると、今度は竜ちゃんの腕がわたしの背中へ回され、力任せに抱きしめられる。こんな大きな通りの車内で、熱い抱擁をされるのは、なかなかに照れ臭い。

「会いたかった~…」

ぎゅぅっと抱きしめながら、竜ちゃんがシミジミ言うから、そこは「わたしも…」と応えて、そっと竜ちゃんの背中に腕を回す。久しぶりの竜ちゃんの香水の香りは凄く安心する。だけど――。

「…ん…煙草…?」

「え?」

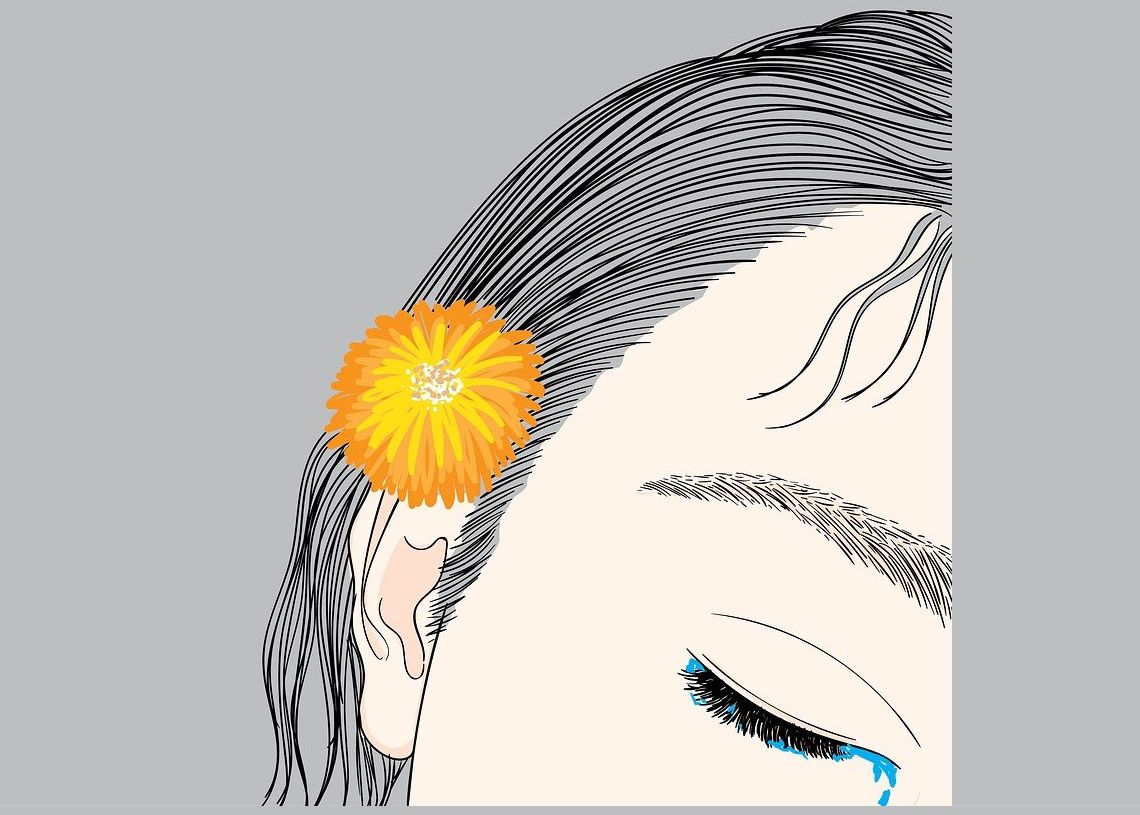

香水の香りに交じって、ほんの僅かながら煙草の匂いがした。今までの幸せな気分が一瞬で落ちていったのは、脳裏に見知らぬ女の影が過ぎったせいだ。

「あー…ごめん。クラブでついたかも」

竜ちゃんは慌ててわたしを離すと、自分の腕を鼻へ持っていってクンクンと匂いを確認している。

「あ、じゃあ…VIPなお客さんの相手してたんだ」

クラブのフロア内は禁煙だけど、VIPルームは喫煙が出来るようで、これまでも時々はそういうことがあったのを思い出した。竜ちゃんは「ああ、そうそう。確かあの客吸ってたわ」と笑いながら、もう一度わたしの方へ手を伸ばしてきた。後頭部に回された手に引き寄せられると、竜ちゃんのくちびるがわたしのと重なる。ちゅっと軽く啄ばんだ竜ちゃんは「帰ったらいっぱいチューすっから」と微笑んだ。

(煙草の匂いはするけど…今回は女物の香水はしないし…違うよね)

車を発車させた竜ちゃんの横顔を見つめながら、そう自分を納得させる。

まだ、この恋を終わらせたくはなかった。