I knew

第九幕:エキストラ3

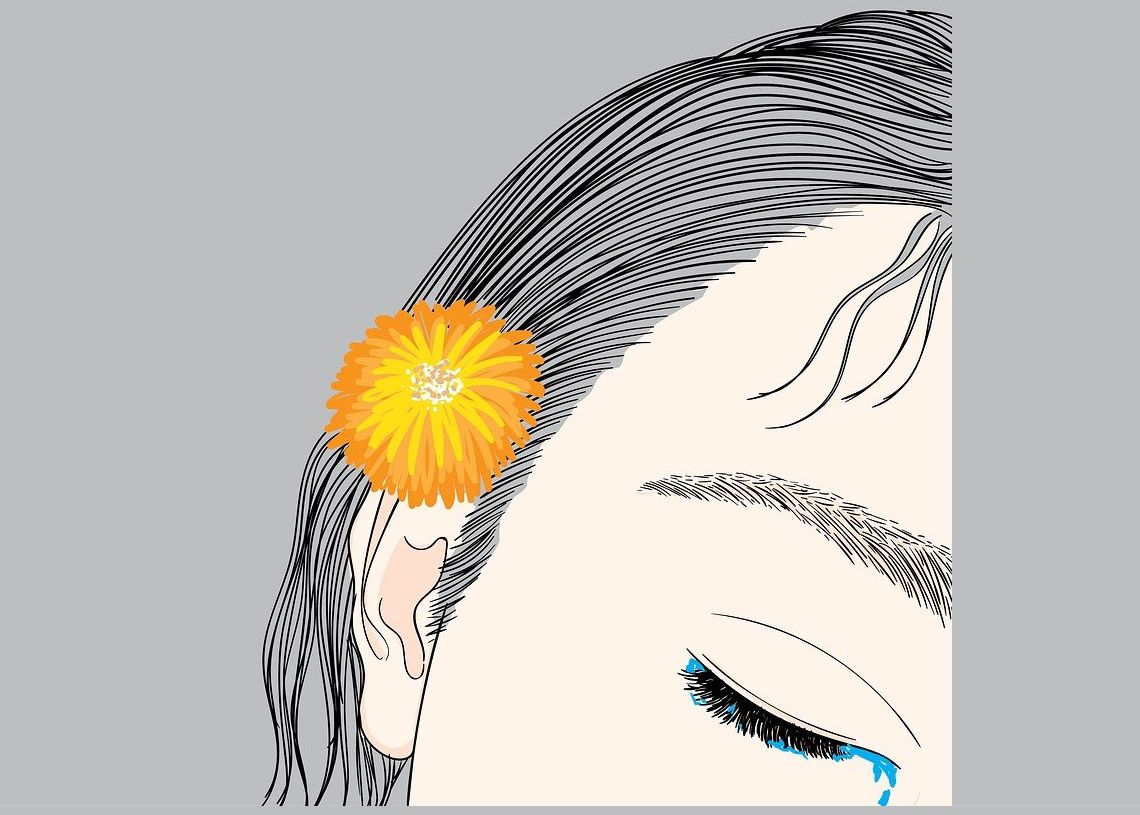

薄くリキッドファンデーションを肌に塗ってから軽くパウダーをはたく。チークはピンクベージュ系を薄く。目が大きく見えると評判のカラコンと、ラメの交じった淡い色のシャドウを入れた目元にアイラインを引き、黒目のところは少しだけ太く入れて自然に見えるよう若干ぼかす。軽くアイブローした目元にはびっしりと長い付け睫毛。

最後に唇のラインよりも少しだけ大きく薄いピンクの口紅を塗って出来上がり。

鏡に映った自分に満足して、自然と笑みが浮かんだ。

「あー…髪、ストレートでも良かったかなぁ…」

緩く巻いてしまった髪を指に巻き付け、溜息を吐く。

きっと竜胆くんはそういう方が好きかもしれないと思っただけだ。

でも私の髪は繰り返したカラーや縮毛矯正のせいで痛んでるし、ストレートのままだと痛んでるのがハッキリ分かってしまう。それに明るい色の髪にはやっぱりふわふわが似合うと思った。

(あの子みたいに黒髪にすれば…)

ふと先日、竜胆くんの車に乗ってた女の風貌を思い出した。

六本木の交差点、信号待ちをしてる黒い四駆を見つけたのは先週のことだ。その車が竜胆くんの愛車だとすぐに分かった私は、嬉しくなって手を振ろうと車道近くまで歩いて行った。でも彼は一人じゃなかった。

私がどんなにせがんでも乗せてくれなかった助手席には見知らぬ女が座ってて、竜胆くんに可愛らしい笑顔を向けているのを見た時、後頭部をガツンと殴られた気分だった。

私はダメなのに、その女はいいわけ?っていうか、誰よ、その女。

竜胆くんは歩道にいる私に全く気づいていない。あげく私には見せたこともない優しい笑顔をその女に向けている。その時、私の脳裏に、まさか彼女――?という思いが過ぎった。二人の空気はどう見ても仲の良さげなカップルにしか見えなかったからだ。

(でも竜胆くんがあんな子と付き合うわけない…)

小柄なその女はストレートの髪をたらして、仕事帰りのOLみたいな恰好をしてた。メイクも殆どしてないような童顔の地味な女。

あの竜胆くんがあんな女にまで手をつけるはずがない。

この前、クラブのVIPルームで隣に侍らせていた女は、何かの雑誌の専属モデルだった。兄の蘭さんの知り合いらしく、華やかで美人で、当然スタイルだって良かった。その前に飲んでた子だって、高級クラブのナンバーワンだとかで、アイドルみたいなそれはそれは可愛い子だったし、その前は顔はそこそこだけど、スタイルだけはモデル張りの手足の長い金髪の子。

みんな、それなりに華やかで、そういう子達だから、私以外の女と寝てると知ってても我慢出来たのだ。竜胆くんに選ばれた女の子達の中に、私も入れたんだという変な優越感や、自信が沸いたのに。

でもあの地味な女は違う。竜胆くんに選ばれる要素なんか何一つないはずだ。なのに彼の車の助手席に当たり前のような顔で乗っていた。竜胆くんにあんな優しい笑顔を向けられていた。

それが許せない。

竜胆くんと蘭さんが載った雑誌を見た時から、私は竜胆くん推しでクラブに通い詰めた。それまで通っていたホストクラブにもぱったり行かなくなって、その分のお金を全てクラブに通う為に使った。後は自分磨きに費やし、竜胆くんを囲む華やかな女の子達に埋もれないよう、自分を可愛く着飾ることも忘れない。目だってもっと大きくなるよう目頭切開の整形をしたし、スタイルを維持する為に、食事は殆どダイエット食品で賄った。

その甲斐あってか、竜胆くんとお話するまでになったのが半年前。

――毎日来てくれてる子だよね。

推しに覚えててもらえることほど嬉しいものはなく、その日の私はかなり舞い上がって、彼にご馳走してもらったカクテルを飲みすぎてしまったほどだ。だから酔い潰れてスタッフルームで寝かされてた時も、起きたら目の前に竜胆くんがいて、まだ夢を見てるんじゃないかと思った。

――大丈夫?タクシー呼んであげるから、それで帰りな。

――まだ…帰りたくない…竜胆くんと一緒にいたい…。

あんな大胆なことを言えたのも、お酒のせいだったかもしれない。竜胆くんは私の言葉に苦笑していた。

――なんだ。キミも"そっち"系の子か。

そっちってどっち?とふわふわした頭で考えていたら、いつの間にかソファに押し倒されていた。

――こういうの期待してた?

ガチ恋体質の私にはそれだけで十分すぎるほどだった。思わず頷いたら、竜胆くんの手がスカートの中へと吸い込まれていった。

今思えば、行為は性急だったように思う。

――あんま時間ねーんだよ。

そんな言葉を言われた気もした。気づけばショーツを脱がされ、竜胆くんのモノでガンガン奥を突かれて、私はお酒の酔いと竜胆くんの抽送に身を任せながら、ただ喘ぐだけ。

――あー…イク…

そんな言葉を呟いた後、竜胆くんは果てたようだった。終わった後も彼は性急で、ゴムを外して身なりを整えると、車呼んどくから支度したら乗って帰りな、と私に言った。支度も何も私の服は全く乱されてなくて、ただショーツを脱いだだけの行為。キスさえしてくれなかったと思う。それにどんな意味があるのかなんて、薄々気づいていたのに、愚かな私はその日を境にますます竜胆くんへの執着が強くなった。

遊びでも何でも良かった。竜胆くんの腕に一時でも抱いてもらえるなら。竜胆くんと寝てるのが私だけじゃなくてもいい。他のイケてる子達の枠に入れるのなら。

でもあの子だけはダメだ。あんな普通すぎる女、竜胆くんには似合わない。なのに彼の特別みたいな待遇をされてるのもムカついた。

最初はただの知り合いかと考えた。或いは仕事に関係する人かもしれないと。

でも二人の空気はそんな感じではなかった。信号が青に変わる寸前、竜胆くんはあの子の髪へ手を伸ばして、優しい仕草で撫でていた。ただの知り合いにあんなことはしない。

「私は撫でてもらったことさえないのに…」

指に巻き付けていた髪を解くと、もっさりとした動作で髪が離れる。

あの子のサラサラした髪とは程遠い。

この髪があの子のようにサラサラだったら、竜胆くんは撫でてくれるんだろうか。それともメイクをもっと薄くする方が好き?

でもダメだ。付け睫毛も、アイラインやアイシャドウもしなければ、私の顔なんて並以下になってしまう。整形で土台を作って、メイクで仕上げるからこそ、人並み以上の器量になる。

「いけない…そろそろ出なきゃ」

時間を確認すると、私は自分が映った鏡の扉をパタンと閉めた。

今日も竜胆くんに会いにクラブへ行かなければならない。何があっても、それだけは欠かしたことはなかった。

「今日は私の番だといいな…」

クラブについて、店内に足を踏み入れた時、大音量で響いてくる音楽を聴きながら、私は目当ての人を探した。

今週は一度も来ていないし、先週は別の女がスタッフルームに入って行くのを見て会いに行くのを断念した。竜胆くんは同じ女を続けて選ぶことはなく、順番で言えばそろそろ私の番のはず。

「あ、健太郎さん。竜胆くん来てますか?」

クラブの店長とすれ違い、声をかけると、彼は「あーうん。奥に来てるよ」と答えた。その一言で私の心は一気に浮上する。

「差し入れ持って来たんですけど渡しに行ってもいいですか?」

最上級の笑顔でバッグから竜胆くんが愛煙している葉巻の箱を取り出して見せると、健太郎さんは「いいけど…今電話してっから、少し後にしてあげて」と苦笑交じりで言いながら行ってしまった。その様子が少し気になってスタッフルームに続く扉を見る。

(誰と電話してるんだろう…)

竜胆くんは付き合いが幅広く、色んな交友関係があるのは知っている。

「ま、部屋の前で待ってればいいよね」

一応の許可は取ったんだし、と思いながら、staff onlyと書かれたドアを開ける。今はスタッフも出払っているのか、誰の気配もない廊下を歩いて左へ曲がれば、そこにスタッフルームのドアが見えてくる。中は広くて、事務所のような造りだった。その部屋の奥には竜胆くん、そして蘭さんの個室がそれぞれ分かれてある。二度目に抱かれたのは竜胆くんの個室だった。

(この様子だと他の女はいないみたい…)

竜胆くんがクラブに顔を出す時は、いつも群がってくる常連がまだ来てなかった。これはチャンスかもしれない。

ただ一つ問題なのは、竜胆くんがそんな気分かどうかだけ。そうじゃない時は残念だけど構ってももらえない。声をかけても適当に「おー」と返事をするだけで行ってしまう。今日はそんな気分だといいなと思いながらドアの前に立つと、中から竜胆くんの声が聞こえてきた。

「そーだ。旅行さー。健太郎が鎌倉行ったら良かったって言うんだけど、どう?それかが行きたい場所、考えた?」

聞いた瞬間、心臓が変な音を立てた。女の名前を口にしたこともそうだけど、旅行という言葉に愕然とする。

「じゃあ、そうする?」

楽しそうに弾んだ声。私は聞いたこともない優しい響き。そんな優しい話し方が出来るんだと変なところで驚いてしまった。この会話だけでも、相手の女に特別な感情があるんだと伝わってくる。

そして次の言葉を聞いた時、思わず息を飲んだ。

「……オマエ、そういうこと言うなよ。今すぐ会いに行きたくなんだろが」

あの竜胆くんがこんな甘い言葉を吐けることじたい、意外で言葉を失う。同時に助手席に乗っていた女の顔が脳裏を過ぎった。女の勘というやつかもしれない。咄嗟にあの子だと直感した。

心臓が信じられないくらいバクバクと鳴り出す。うるさいくらいの心音で、電話がとっくに終わっていることにも少しの間、気づかなかった。

(本当に…彼女なの…?)

ここへ通い始めた頃、竜胆くんに特定の恋人がいないことは調査済みだ。けど、私は他の常連たちと親しいわけでもなく、単独で動いてる分、情報はなかなか入って来ない。私の知らない間に恋人が出来たということなんだろうか。

(そんな…でも前は彼女なんていらないって言ってたのに…)

出来れば私だって彼女という存在になりたかった。でもスタートを間違えたことは分かっていたし、竜胆くんは私がどんな子かも興味がないようだったから、せめて遊びでもいいと思っていたのに。

その他大勢の中の一人は空しいけど、この想いを抱えてるのは自分だけじゃないと思うだけで、私の心は救われていた。そこから突出することもなく、弾かれるでもなく。ただ私を抱いてくれてる時だけ、竜胆くんの視界に入れればいい。

そう思っていたのに。

(旅行に行くなんて遊びの女じゃありえない…)

そこに気づいてしまった時、腹の底からドロドロしたどす黒い感情がこみ上げてきた。

「…あれ、オマエ、何やってんの」

その時、目の前のドアが開いて、竜胆くんが顔を出した。私がいたことで驚いたのか、少し口元が引きつっている。私は感情を押し殺して、いつもの笑顔を向けることに成功した。

「竜胆くんの好きな葉巻を買ってきたから渡そうと思って。健太郎さんに許可は取ったよ」

そう言ってバッグから出した葉巻の箱を差し出すと、竜胆くんは気まずそうな顔でそれを受けとった。

「あー…あの、さ。こういうこと、今後はしなくていいから」

「…え、どうして?」

「え、そこ聞きたい?」

苦笑気味に言われると、それ以上何も聞けなかった。もしかして竜胆くんが話してた電話の相手のせいだろうか。

「あ、あと。今後はこうやって中まで入ってくるのも止めてくれる?」

「…えっ?」

「兄貴から客を入れんなって苦情入ってさー」

「…蘭さんから?」

蘭さんの名前を出されてヒヤリとした。竜胆くんよりも蘭さんの方がこういうことにはシビアそうだし、怒らせたら怖いのは肌で感じる。竜胆くんも蘭さんには頭が上がらないって話は聞いたことがあるから、それなら仕方ないのかもしれない。この時はそう思った。

「悪いな。そういうことだから」

そういうことって…どういうこと?とは聞けるような空気じゃなかった。

竜胆くんはそのままフロアの方へ歩いて行く。とにかくここに入ったことを蘭さんにバレたくはなくて、私も慌てて後をついて行った。

「あ、あの…竜胆くん…っ」

「あ?まだ何かあんの」

少し怠そうに振り返る竜胆くんの顔に、もう笑みはなくて。心臓がきゅっと縮まった気がした。だけど引き下がれない。ここでは会えなくても、クラブ以外でなら会ってくれるかも。そんな淡い期待はまだ持っていた。

「えっと…でもまた二人で…会えるよね…?ここじゃなくて今度は別の場所とか――」

「あ~それは…無理だわ。悪いな…」

「む、無理って…」

「オレ、もうそういうのやめるって決めたんだよね。だからオマエとはもう会わないわ」

竜胆くんは迷う素振りすらすることもなく、あっさりと私を切り捨てた。そういうのって何?なんて言わない。私も遊びの女なんだろうなって割り切ってたとこがあるし、それでもいいって思ってたから。

でもそれは竜胆くんが本気になってくれないから諦めてただけで、会えるだけでもいいって我慢してただけ。

会ってもくれなくなるなんて、予想外もいいとこだ。

こんな風に言うくらいだから、きっと私以外の子も同じように切るつもりなのかもしれない。でも何で急に?

いや、ここまでするなら理由は一つしか考えられない。

「…も、もしかして…本命の子が出来た…とか?」

「………」

その問いに初めて竜胆くんの表情に苛立ちが交じり始めた。

「何、そんなことまでオマエに話さないといけねえの?お互い遊びって割り切ってた関係じゃん」

「ご、ごめん。ちょっと気になっただけ…急にそんなこと言うから」

「あっそ。じゃあ、もういいよな?」

溜息交じりで言うと、竜胆くんはそのままフロアの方へ出て行ってしまった。少し混乱しながらも遅れてフロアに出ると、竜胆くんはバーエリアで常連の子達に声をかけられている。男女数名に囲まれて、竜胆くんは楽しそうにお酒を飲み始めた。周りにいる彼らは本当にただの友達だから、私みたいに切り捨てられることもなく、彼のそばにいられるんだろう。

だったら私もそっち側が良かった。こんな風に捨てられるなら、ただの常連客の方がまだマシだ。

(変に欲を出しちゃったからだ…推しに本気になった私がバカだったんだよ…彼女になれないのは分かってたのに)

頭ではそう思うのに、竜胆くんの楽しそうな顔を見ていたら、だんだんと、さっきも感じたどす黒い感情が蘇ってくる。こうなったのも全て、竜胆くんが電話で話してたって子のせいだ。

根拠は何一つないのに何故かそう思った。電話の相手と、助手席に乗ってた女。同一人物で間違いないと女の勘が訴えてくるせいだ。

「あんな子のせいで…」

これまで竜胆くんに可愛いと思ってもらいたくて投資した全てが無駄になった。

「許せない…」

綺麗に施術してもらったネイルに歯を立てると、いとも簡単に入るヒビ。まるで今の私の心みたいだと思った。